Камеры на дорогах: экономика и… педагогика

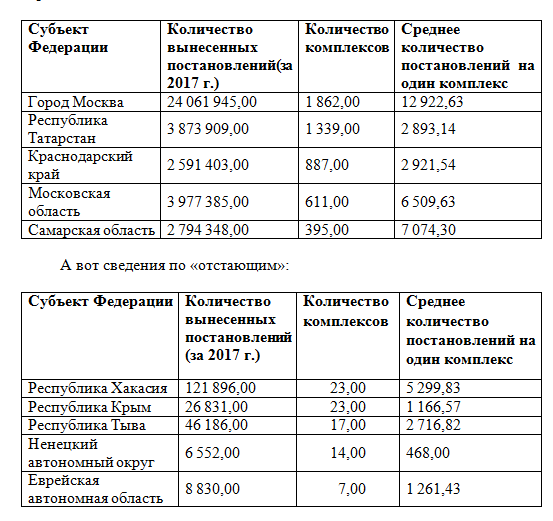

Сегодня фото- и видеофиксация нарушений Правил дорожного движения применяется практически во всех субъектах Федерации, но одни регионы используют ее с размахом, а другие откровенно робеют перед современными технологиями. В Республике Татарстан или в Москве, например, за дорогами наблюдает более тысячи комплексов, а в Республике Тыва, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области их счет идет даже не на десятки, а на единицы.

Актуальные данные по пяти самым «продвинутым» регионам приведены в таблице:

Отметим, что в ряде субъектов-«аутсайдеров», таких как Магаданская область или Ненецкий автономный округ, ситуация продиктована сложностью метеоусловий.

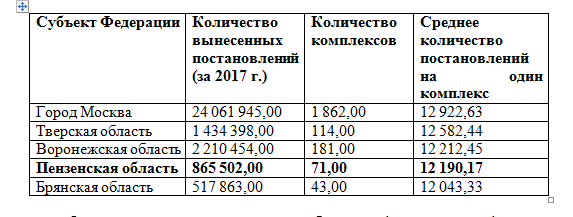

Впрочем, на наш взгляд, больший интерес представляют данные последнего столбца, характеризующая эффективность оборудования и режимов его эксплуатации.

Не утомляя Читателя статистическими расчетами, что корреляция между количеством камер их «удельной штрафуемостью» присутствует, но она далеко не стопроцентна, представляемTOP-5 регионов с точки зрения эффективности:

Впрочем, на наш взгляд, больший интерес представляют данные последнего столбца, характеризующая эффективность оборудования и режимов его эксплуатации.

Не утомляя Читателя статистическими расчетами, что корреляция между количеством камер их «удельной штрафуемостью» присутствует, но она далеко не стопроцентна, представляемTOP-5 регионов с точки зрения эффективности:

О том, как грамотно строить работу по фото- и видеофиксации нарушений ПДД мы поинтересовались у Олега Геннадьевича Звонова, руководителя межрегионального научно-производственного кластера «Росоператор», отвечающего за работу системы в Пензенской области и ряде других регионов.

— Для начала, надо понимать, как комплексы фото- и видеофиксации появляются на дороге. Существуют три основных варианта.

Первый — «традиционный» — когда регион сам закупает оборудование и сам же его обслуживает, либо принимает на аутсорсинг другую компанию. На первый взгляд, этот метод кажется оптимальным: сам купил, сам обслуживаешь, сам получаешь доход.

Но на практике все обстоит с точностью до наоборот. Мы знаем, что практически каждая существенная затрата в бюджетной сфере проходит через процедуры, предусмотренные Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок…». Затраты на текущий ремонт, оперативную передислокацию зачастую оказываются не заложены в смету, в итоге оборудование может простаивать месяцами, прежде, чем пройдут все необходимые формальности — из-за того, что не хватило лишних ста тысяч рублей.

Альтернативой являются сервисные модели, когда сторонняя компания использует собственные комплексы и выполняет все работ, а регион оплачивает время работы оборудования, грубо говоря, по прайсу «N рублей за камеру в сутки». Органам власти остается только следить за своевременным выполнением интегратором своих обязанностей. Но здесь мы сталкиваемся с тем, что коммерческая компания стремится не только увеличить доход, но и снизить затраты, и любые лишние работы, например, по тому же перемещению камер, ей не выгодны.

Выходом из ситуации является третья модель, когда оплата идет не за время работы комплексов, а за количество зафиксированных нарушений. В таком случае интегратор сам заинтересован в том, чтобы повышать продуктивность камер. Ситуации с простоем оборудования, с временным выходом его из строя, с эксплуатацией на неэффективных рубежах сводятся к минимуму. Этот вариант мы сами считаем наиболее продвинутым и продвигаем его в ряде регионов. Хотя, в принципе, на практике работаем по всем трем схемам.

— Мы постоянно говорим об эффективности с точки зрения собираемости штрафов. Но ведь для общества эффективность камер — в снижении количества нарушений и, как следствие, аварийности. Нет ли здесь противоречия?

— Как раз,напротив. Здесь мы опять упираемся в условия эксплуатации. Допустим камера на определенном рубеже находилась некоторое время, и водители «запомнили» ее. Разумно оставить на этом месте муляж (знаки и разметка, сообщающие о ее наличии сохраняются — это не противоречит правовым нормам), а саму камеру поставить на новый рубеж. В итоге, меньшим количеством камер мы снижаем количество нарушений на все большем числе дорожных участков, при этом поддерживая и прибыль,и приток денег в бюджет на высоком уровне.

Разумеется, и региональные министерства финансов требуют повышения экономической эффективности, когда речь идет расширении соответствующих целевых программ. И это правильно — во всем нужно находить баланс.

Кстати, замечен любопытный экономический эффект. Если камеры активно используются на междугородних трассах, то примерно 40% штрафов приходится на жителей самого региона, а 60% — на тех, кто проезжает через него транзитом. Получается что-то вроде завуалированного «туристического сбора», когда денежная масса приходит в область или республику извне.

— А цифры подтверждают эффективность дорожных камер?

— Однозначно можно сказать, что в регионах, в которых распространено использование приборов фото- и видеофиксации статистика фиксирует снижение и количества нарушений, и аварийности, и смертности на автодорогах.

Конечно, законодательство пока несовершенно, в процессе работы возникает много спорных ситуаций: люди возмущаются, спорят, не хотят оплачивать штрафы. Кто-то из получивших «письма счастья» пытается оправдаться тем, что было невидно разметку, не были установленные необходимые (по его мнению, а не по ГОСТу) дорожные знаки.

Как-то один водитель получил за месяц штрафов на 70 тысяч рублей, потому что постоянно парковался в неположенном месте. «Я же не знал, что вы каждый день там снимаете!» — говорил он. Зато он, как выяснилось, прекрасно знал о наличии в этом месте запрещающего знака.

Поэтому люди постепенно приходят к пониманию, что самый надежный способ не платить штрафы — это соблюдать правила дорожного движения. Вот такая вот педагогика.

— Для начала, надо понимать, как комплексы фото- и видеофиксации появляются на дороге. Существуют три основных варианта.

Первый — «традиционный» — когда регион сам закупает оборудование и сам же его обслуживает, либо принимает на аутсорсинг другую компанию. На первый взгляд, этот метод кажется оптимальным: сам купил, сам обслуживаешь, сам получаешь доход.

Но на практике все обстоит с точностью до наоборот. Мы знаем, что практически каждая существенная затрата в бюджетной сфере проходит через процедуры, предусмотренные Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок…». Затраты на текущий ремонт, оперативную передислокацию зачастую оказываются не заложены в смету, в итоге оборудование может простаивать месяцами, прежде, чем пройдут все необходимые формальности — из-за того, что не хватило лишних ста тысяч рублей.

Альтернативой являются сервисные модели, когда сторонняя компания использует собственные комплексы и выполняет все работ, а регион оплачивает время работы оборудования, грубо говоря, по прайсу «N рублей за камеру в сутки». Органам власти остается только следить за своевременным выполнением интегратором своих обязанностей. Но здесь мы сталкиваемся с тем, что коммерческая компания стремится не только увеличить доход, но и снизить затраты, и любые лишние работы, например, по тому же перемещению камер, ей не выгодны.

Выходом из ситуации является третья модель, когда оплата идет не за время работы комплексов, а за количество зафиксированных нарушений. В таком случае интегратор сам заинтересован в том, чтобы повышать продуктивность камер. Ситуации с простоем оборудования, с временным выходом его из строя, с эксплуатацией на неэффективных рубежах сводятся к минимуму. Этот вариант мы сами считаем наиболее продвинутым и продвигаем его в ряде регионов. Хотя, в принципе, на практике работаем по всем трем схемам.

— Мы постоянно говорим об эффективности с точки зрения собираемости штрафов. Но ведь для общества эффективность камер — в снижении количества нарушений и, как следствие, аварийности. Нет ли здесь противоречия?

— Как раз,напротив. Здесь мы опять упираемся в условия эксплуатации. Допустим камера на определенном рубеже находилась некоторое время, и водители «запомнили» ее. Разумно оставить на этом месте муляж (знаки и разметка, сообщающие о ее наличии сохраняются — это не противоречит правовым нормам), а саму камеру поставить на новый рубеж. В итоге, меньшим количеством камер мы снижаем количество нарушений на все большем числе дорожных участков, при этом поддерживая и прибыль,и приток денег в бюджет на высоком уровне.

Разумеется, и региональные министерства финансов требуют повышения экономической эффективности, когда речь идет расширении соответствующих целевых программ. И это правильно — во всем нужно находить баланс.

Кстати, замечен любопытный экономический эффект. Если камеры активно используются на междугородних трассах, то примерно 40% штрафов приходится на жителей самого региона, а 60% — на тех, кто проезжает через него транзитом. Получается что-то вроде завуалированного «туристического сбора», когда денежная масса приходит в область или республику извне.

— А цифры подтверждают эффективность дорожных камер?

— Однозначно можно сказать, что в регионах, в которых распространено использование приборов фото- и видеофиксации статистика фиксирует снижение и количества нарушений, и аварийности, и смертности на автодорогах.

Конечно, законодательство пока несовершенно, в процессе работы возникает много спорных ситуаций: люди возмущаются, спорят, не хотят оплачивать штрафы. Кто-то из получивших «письма счастья» пытается оправдаться тем, что было невидно разметку, не были установленные необходимые (по его мнению, а не по ГОСТу) дорожные знаки.

Как-то один водитель получил за месяц штрафов на 70 тысяч рублей, потому что постоянно парковался в неположенном месте. «Я же не знал, что вы каждый день там снимаете!» — говорил он. Зато он, как выяснилось, прекрасно знал о наличии в этом месте запрещающего знака.

Поэтому люди постепенно приходят к пониманию, что самый надежный способ не платить штрафы — это соблюдать правила дорожного движения. Вот такая вот педагогика.